17일 한국은행의 기준금리 결정을 앞두고 국내 대다수 전문가가 올해 우리나라 경제성장률을 낮춰잡았다.

0%대 성장을 예상한 전문가들도 있었다.

내수 침체하에서 예상보다 강한 관세 전쟁이 우리나라 성장률을 당초 전망보다 더 끌어내릴 것으로 봤다.

관세 리스크와 환율, 저성장으로 이어지는 세 가지 키워드는 향후 한은의 금리 결정에도 영향을 줄 것이라는 전망이다.

미국과의 조속한 관세 협상과 더불어, 돈을 풀고 금리를 더 낮추는 적극적인 재정·통화정책이 필요한 때라는 의견이 많았다.

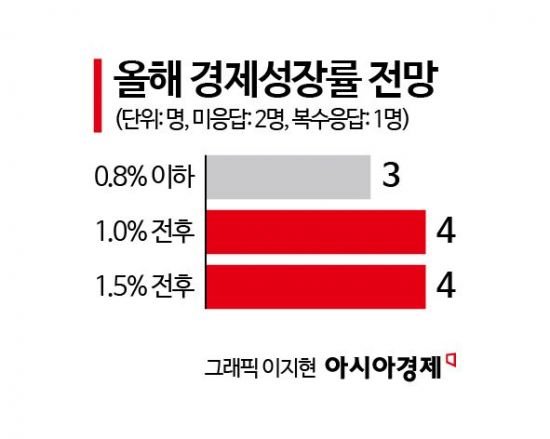

14일 아시아경제가 국내외 경제연구소·증권사·은행 등의 경제전문가 12명을 대상으로 지난 8~11일 설문조사를 진행한 결과 응답자의 70%는 올해 한국의 경제성장률을 0%대 후반에서 1%대 초반으로 전망했다.

구체적으로 0.8%가 2명, 1.2%가 2명이었고 0.7%(1명)를 예상한 응답자도 있었다.

지난 2월 한은이 낮춰 잡은 전망치 1.5%보다도 더 내려 잡은 것이다.

0%대 초저성장을 예상한 응답자는 3명이었다.

0.7%로 가장 낮은 전망치를 내놓은 박석길 JP모건 이코노미스트는 "예상보다 관세 전쟁 수위가 강하다"며 "이로 인해 미국의 하반기 리세션(경기침체)이 예상되면서 한국 경제성장률도 낮아질 전망"이라고 말했다.

대부분의 전문가는 이런 와중에 내수 부진이 계속되고, 추가경정예산(추경) 등 재정 대응이 늦어지고 있는 것도 성장률 하락의 이유로 꼽았다.

1% 초반을 전망한 문홍철 DB증권 연구원은 "내수 침체하에서 관세 전쟁이 성장 하락에 큰 위험 요소"라며 "정치적 불확실성도 성장 하락요인이 되고 있다"고 말했다.

지난 2월 1.1%에서 이번에 0.8%로 전망치를 낮춘 강민주 ING은행 수석이코노미스트는 "90일간의 관세 동결에도 불구하고 1분기 프런트 로딩(기업이 향후 관세 인상에 대비해 필요 이상의 물량을 앞당겨 확보하는 것) 효과에 내수 부진이 겹치면서 2분기부터 본격적으로 성장률이 저조할 것으로 예상된다"며 "산불 등 부정적 하방 요인은 증가한 반면 추경 등 재정 정책이 지연되면서 올해 성장률을 1% 아래로 끌어내릴 것"이라고 판단했다.

올해 1.5% 성장을 전망한 응답자는 2명이었다.

다만 이들도 내년에 더 큰 폭으로 하락하거나, 추경 효과를 전제로 이 같은 전망치를 내놨다.

안재균 신한투자증권 연구원은 "예상보다 강한 관세조치와 장기화 우려로 인한 실제 수출 부진폭은 올해 하반기부터 나타날 것으로 보인다"며 "내년 성장률 전망치 하락폭은 더 커질 것"이라고 내다봤다.

윤여삼 메리츠증권 연구원은 "관세 충격이 그대로 유입될 경우 성장률이 1% 내외로 하락할 수 있다"고 말했다.

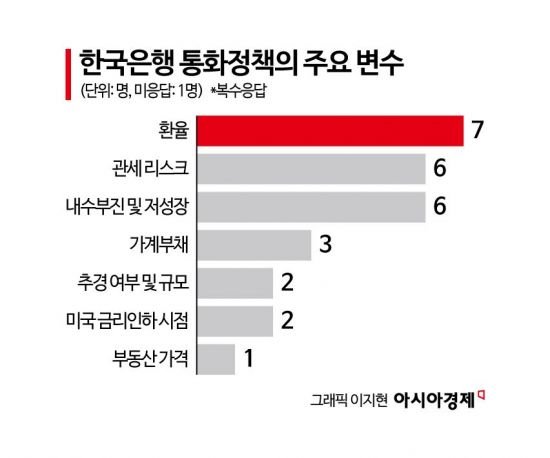

한은 금융통화위원회가 이달 기준금리를 동결할 것으로 예상되는 가운데, 앞으로 한은의 금리 결정에 영향을 줄 가장 큰 변수는 환율과 관세 리스크, 내수 부진 및 저성장을 키워드로 꼽은 전문가들이 많았다.

응답자 11명 중 7명(복수응답)이 환율을 꼽았다.

이어 관세 리스크(6명), 내수 부진 및 저성장(6명) 순이었다.

전문가들은 사실상 이 세 가지 키워드가 유기적으로 얽히면서 한은의 기준금리 결정에도 영향을 줄 것으로 봤다.

강민주 수석이코노미스트는 "환율과 내수 부진 중 방점을 어디에 둘 것인지 고민할 것으로 보인다"고 전망했다.

통상 물가상승 등의 영향으로 내수가 부진하면 기준금리 인하를 고민하게 된다.

하지만 기준금리 인하는 한편으론, 원화 가치를 떨어뜨려 원·달러 환율 상승세를 부추길 수 있다.

내수 진작을 통해 경기 하방 압력을 막으려는 판단과 고환율로 인한 경기 부진 사이에서 한은 금통위원들의 고민이 깊어질 수 있는 대목이다.

미국발(發) 관세 리스트가 우리 경제에 얼마나 영향을 미칠지도 관건이 될 것으로 봤다.

윤여삼 연구원은 "트럼프 관세부과에 따른 경기위험 여부가 글로벌 경기와 미국 통화정책에 미칠 영향도 높일 수 있어 가장 중요도가 높다"고 밝혔다.

이 외에 전문가들은 가계부채(3명), 추경 여부와 규모(2명), 미국의 금리인하 시점(2명), 부동산 가격(1명)이 앞으로의 금리 결정에 영향을 줄 것이라고 응답했다.

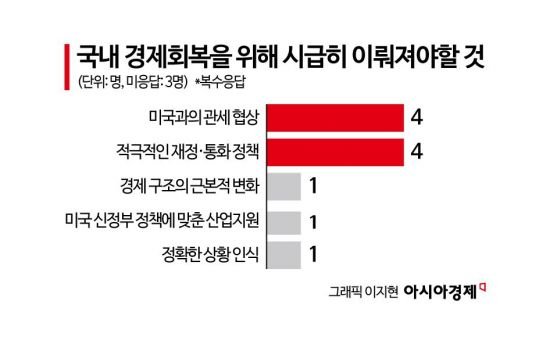

국내 경제 회복을 위해서는 미국과의 관세 협상을 빠른 시일 내 마무리 지어야 한다는 답변이 가장 많았다.

기준금리 인하와 같은 통화정책보다 더 시급한 것은 추경 등 재정적 대응이라는 의견도 다수를 이뤘다.

경기 회복을 가장 시급히 이뤄져야 할 것으로 미국과의 조기 관세 협상을 꼽은 전문가는 4명(복수 응답)이었다.

90일간의 관세 유예 기간 동안 관세 부과 규모를 낮추거나 국내 기업에 대한 피해가 최소화할 수 있도록 정부가 나서야 한다는 의미로 해석된다.

박석길 이코노미스트는 "관세 협상을 최대한 신속히 마무리해야 한다"고 강조했다.

김성수 한화투자증권 연구원도 "미국과의 적극적인 교섭 활동이 필요하다"고 말했다.

금리를 낮추고 재정 지출을 늘리는 적극적인 재정·통화정책이 필요하다는 의견도 4명이었다.

박상현 iM증권 연구원은 "미국과의 조기 관세 협상과 함께 경기 부양을 위한 공격적인 재정·통화정책이 가장 시급한 과제"라고 말했다.

통화정책보다 재정 대응에 더 무게를 둔 의견도 있었다.

윤여삼 연구원은 "유럽·중국과 같이 직접 경기 부양을 위한 재정정책 대응이 더 시급한 상황"이라고 강조했다.

안재균 신한투자증권 연구원도 "산업 구조 개편을 위해 정부 지출을 늘리는 한편, 다른 분야에 대한 지출 구조조정이 필요하다"고 말했다.

미국 신정부 정책으로 피해를 입을 수 있는 산업에 대한 지원이 필요하다는 의견도 나왔다.

강승원 NH투자증권 연구원은 "금리 인하와 함께 트럼프 신정부 정책에 발맞춘 산업 지원이 이뤄져야 한다"고 밝혔다.

조영무 LG경영연구원 연구원은 "정확한 상황 인식이 선행돼야 한다"고 견해를 밝혔다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제 무단전재 배포금지>

이메일

이메일 카카오톡

카카오톡 라인

라인 밴드

밴드 X(트위터)

X(트위터) 페이스북

페이스북